五年一届的全国美展已经举办到了第十二届。作为中国美术界最重要的展览,其受到了业内业外的广泛关注。许多微信公众平台上都展示出了全国或分省的入选作品,还有许多知名或是不知名的专家学者通过各种媒体对入选作品或“献花”、或“炮轰”。下面笔者仅就这届全国美展的中国画谈一些个人的想法。

有人认为本届美展仍然延续着上届美展的某些不足,比如参展作品过多地侧重于制作、工笔画太多而写意画太少等。对于这些观点,笔者则不以为然。艺术不是技术,但却离不开技术。从绝对的意义上来讲,不管是工笔还是写意,都是一种制作。越是大写意,越是注重对形的要求,甚至注重每一笔的打造,以期达到以一笔代十笔、以一物摄万物的效果。例如八大的画,无论是山水还是花鸟,皆笔简而意足,可谓无一笔不惊心,无一形不动魄。这种对于用笔和造型微观细致的锤炼、打磨,既需要深厚的功力,也需要高超的技巧,这又何尝不是一种制作呢?制作本身不是问题,关键是制作出来的作品艺术含量是不是够高。如果没有艺术感染力,那就是制造垃圾。例如某入选作品画了几头牛,牛毛丝丝毕现,制作得比唐人韩滉的《五牛图》还要精细。但牛的目光呆滞,形体单薄,既看不到牛的顽强生命力,也看不到画面中的生动气韵。这就是舍本逐末,因为人们来这里看的不是画牛毛的技术。而韩滉的《五牛图》也有精细入微的牛毛“制作”,但“制作”只是途径,最终感染人的还是画中牛的顽强生命力和劲健的线条韵律美。因此一幅画是否具有艺术的震撼力,与其选择什么样的“制作”方法无关。无论是写意还是工笔,是水墨还是重彩,其实都只是个表面的形式——途径和方法。

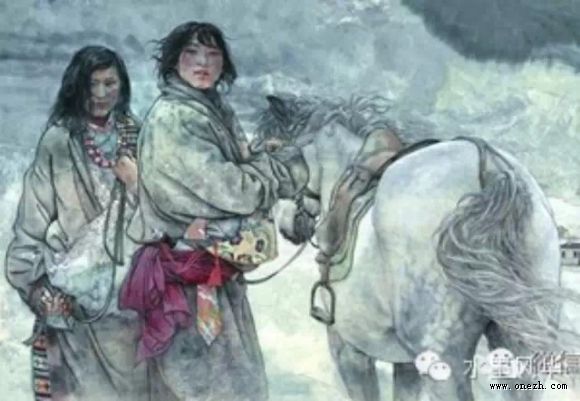

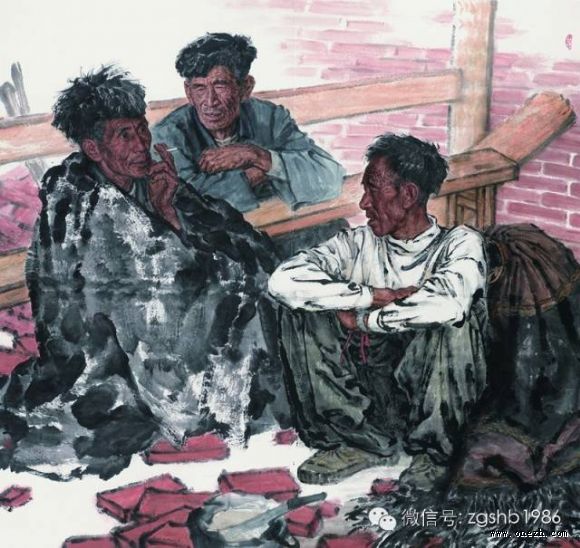

吴宪生(浙江)盖新屋

纵观中国绘画史上的许多经典作品,如晋代顾恺之的《洛神赋图》、唐代张萱的《虢国夫人游春图》、五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》,无不是勾勒赋色的工笔画。北宋苏东坡推崇“取其意气所到”的士人画,提出“论画以形似,见与儿童邻……诗画本一律,天工与清新”的观点。然而与其同时代的几个重要文人画家的作品,仍然是建立在精准刻画物象基础之上的。如东坡当时所推重的“湖州竹派”开创者文同的《墨竹》,其竹子先用严谨劲健的线条勾勒,再以有浓淡变化的墨色晕染,竹干的虬曲、竹枝的挺拔、竹叶的俯仰翻转无不表现得形神毕肖,显示出竹子蓬勃的生命力。又如当时的李公麟也是能诗善文的士大夫画家,他画的白描《五马图》造型准确、一丝不苟,其实就是不着色的工笔画。面对南宋开始出现的大斧劈皴法,元代赵孟頫仍然不忘追求唐与北宋的“古意”。他温润工细的青绿山水与鞍马人物也都接近于工笔。再看为后世文人所景仰的“元四家”,其中黄公望的《富春山居图》断断续续画了四年之久(也有七年之说)。即便是标榜自己“逸笔草草,不求形似,聊写胸中逸气”的倪瓒,其竹子也并非像他自己说的常被人“视以为麻、为芦”,而是有着严谨的组织与造型。

历史上的文人画是文人士大夫在案牍之余的遣兴之作。他们避开了对造型要求较高的人物画,常以梅兰竹菊为题材,把自己的优势——才情学养融入到“形而上”的笔墨之中,这就形成了不求形似的文人画的特点。由于在当时的社会,文人士大夫往往掌握着艺术趣味的话语权,因此明清之时文人写意逐渐盛行,以至于当时的许多宫廷画家和职业画家也都有意无意地开始在自己的绘画中融入和加强文人笔墨因素。以清代中期“扬州八怪”中的李复堂为例,他本是一个文人,康熙五十三年以善画召为内廷供奉,其后又做过几年滕县县令,其身份可以算作是一个文人画家。后来他罢官到扬州以鬻画为生,成为民间职业画家。李复堂的例子很生动地反映了明清时期,文人画家、宫廷画家和职业画家相互影响、三派合流的倾向。

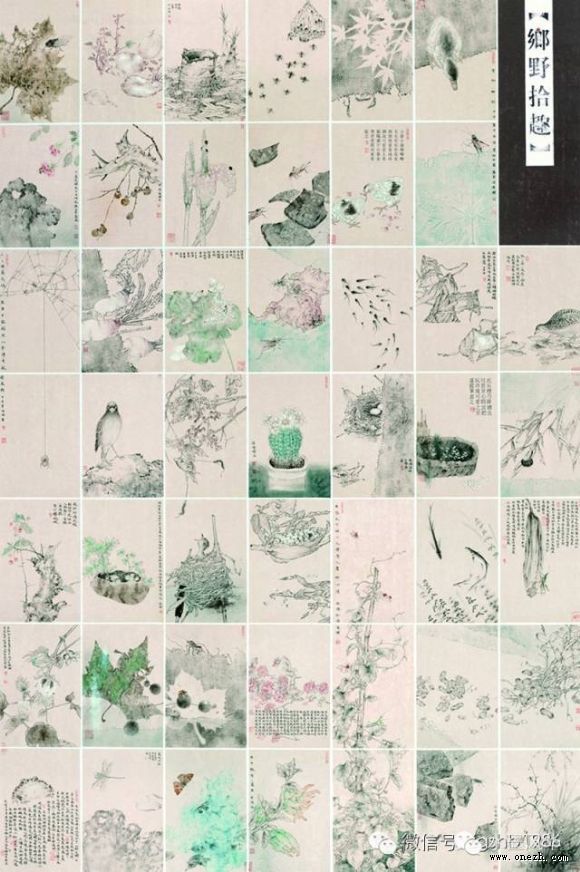

周卫阳(浙江)乡野拾趣之四

但这里要注意,文人写意只是融入到中国宫廷和职业绘画当中,而不是取代了宫廷和职业绘画。从明清及近现代多数大家,如八大、赵之谦、吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿、李可染等人来看,虽然他们有着深厚的文化修养,作品中有文人写意的成分,但他们把绘画当作毕生为之奋斗的人生目标,这与把画画当作从政为文之余事的文人画家有着天壤之别。其造型能力也绝非单纯的文人画家所能比肩。他们的人生和能力更像是以前的宫廷画家和职业画家,他们所继承的传统不只是明清的写意,因此我们必须全面地继承中国画的传统,否则中国画的路就会越走越窄。

单纯的文人写意画本是文人遣兴自娱的业余之作,多为供人拿在手里细细品味、把玩的手卷、册页、折扇之属。文人并不擅长大幅的精细之作,甚至鄙夷那些画得过大的作品。如宋代李公麟的画幅一般不大,就是怕被人讥为画工之作。而现代的美术展厅却更适合鸿幅巨制的展示。那些以前供人在“慢生活”中细细品味、把玩的疏淡简远的文人作品,在这里自然比不过大幅巨制刹那间的视觉冲击力。而在中国美术馆里举行的五年一届的全国美展,画家们花费大量时间和精力,制作出适宜大型展厅悬挂的大型画作,自然也是不足为奇和可以理解的。

中国画既然没有用材质而是以国别来定义它的概念,就是在强调中国的文化传统和民族精神。它可以是工笔,可以是写意,可以是水墨,可以是重彩,可以用纸,可以用绢,也可以用很多新的材料……只要它与我们中国的绘画传统血脉相通,具有中华民族精神和文化内涵就可以。审美是一切艺术的本质,中国画自然也不例外。它的本质就是用形象来“创造”美,不妨也可以说是“制作”美。我们对于“中国画”这一概念的理解和认识要历史地看、全面地看,故步自封必将限制中国画的发展。

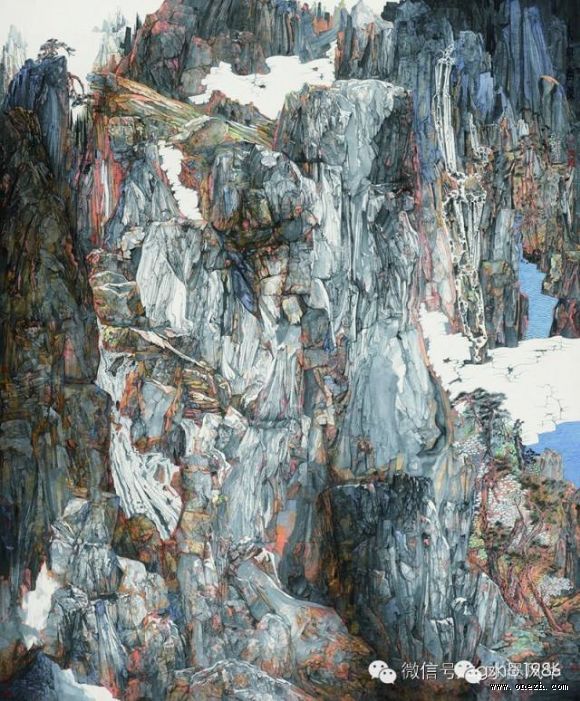

杨文德(山东)大壑幽深

好的艺术总是要求“技进乎道”,要求有“形而上”的感染力。然而在此次展览中,大部分作品却缺乏这种感染力。“假大空”的画面中只有令人麻木的铺张和炫技。画家们为了这五年一届的全国美展花费了大量的时间和心血,但这些努力都只是在寻找各种获奖的理由,画面似乎在半摭半掩中发出“我要入选”“我要获奖”的呐喊。因为入展或是获奖对于一般画家来说有着不同寻常的意义——它能给作者带来工作的调动、职称的晋升,甚至命运的转变。精神在强大的物质利益的挤压下败下阵来。于是在作品中,人们看不到艺术家对人生的细腻感受,也看不到艺术家对社会的深切关怀。艺术随之也就失去了纯真的灵魂,而不成其为艺术了。

接下来,笔者结合具体作品谈谈这次全国美展中的几个问题。

看展览时,笔者只是在许多作品面前晃了一下就离开了。后来看到美术馆的宣传页,才惊讶地发现,原来错过去的居然有本次展览的中国画金奖作品。于是又回展厅仔细看了看,才发现这幅金奖作品还有着不同一般的获奖评语。其中有这样的句子:“作者选择了回家中一个典型的情节,既点出了‘儿女情长’的主题,也寄寓了作者美好的祝愿与理想。作为写实主义的工笔画,作者在塑造人物形象上,既有各自典型形象的生动塑造、角色安排,又有人物间相呼相应的情神交流。画中场景处理、细节铺陈,亦耐品耐读:或以揉面示以‘长接短送’的传统象征,或以礼物体现母女爷孙骨肉亲情;或以空运之皮箱呈现旅途之遥远,或以翻开之日历显示暑期归家的时辰……”看到这里,笔者本能地联想到俄国画家列宾的一幅名画——《意外归来》。那是一幅描写儿子意外归来的作品。画家生动地抓住了特定人物不同身份的个性特征,刻画了一个富于戏剧性的瞬间,色彩关系丰富而富于力量,极富艺术感染力。而眼前的这幅作品,首先在色彩的运用上就显得苍白无力,更谈不上含蓄蕴藉;加上呆板乏力的线条,愈加显得扁平贫血。其构图也稍显凌乱无序,评语里所说的旅行箱与旁边物象的空间关系没有处理好,笔者花了好长时间才看清这个箱子。虽然画面很大,但画中五个人仍然挤在一个狭小的空间里,给人以迫塞之感。人物动态呆板木讷,缺少相互之间的联系与呼应。尤其是那个女婿,拿着一张报纸装模作样,假惺惺地读着。奇怪的是,不知写评语的人从哪里看出这是“女婿”而不是“儿子”。整幅画面从艺术语言上讲——呆板平庸,从思想内容上看——造作虚伪,看不到其真实的灵魂所在。这样的作品竟然成了金奖作品,实在是让人有点摸不着头脑。然而放眼全场,这种灵魂的缺失又何止是这一幅!许多作品充其量也不过是一件没有灵魂的华丽衣裳。

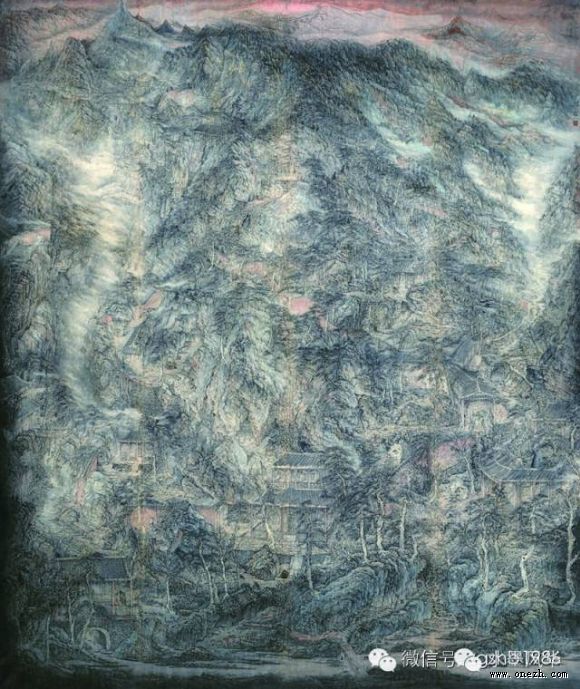

张兴国(湖南)山水

在本届全国美展中,笔者还发现一个很有意思的现象。笔者在连环画参展作品中看到了获得铜奖的作品《吉祥西藏》,感觉画得不错,于是就稍加留心了一下。没想到,后来发现在国画展品中居然有一幅题为《天路》的作品,竟与连环画《吉祥西藏》极为类似。经过比较,发现《天路》其实就是《吉祥西藏》中的一幅小图的放大。而且《吉祥西藏》里的作者,在这里竟然成了第二作者。这反映出来一个问题:一些作品为了视觉冲击力,一味求大,其实不免画得空了,就像这幅两米见方的《天路》一样,其实缩小以后与连环画没什么区别。这是本届展览存在的一个较为普遍的问题。大,不是问题,但空洞却是问题。

展览中还有一幅画,题目叫作《春潮——邓小平与习仲勋在1979》。这样的“应景”作品在美协举办的展览上总是不可缺少的,不要问为什么,因为“你懂的”。

此次展览中有许多作品是用小画拼起来的。这类人物画多是由许多小幅头像组合而成的。其中有一幅作品上排满了各种衰老的老妇头像——松弛的皮肤,深深的皱纹,变形的五官……一时间让笔者不禁叹服于作者超强的笔墨造型能力。但当笔者看到题目《伤逝的肖像·中国“慰安妇”写真》之后,不禁生出一种莫名的滑稽和厌恶感。曾经备受摧残的中国“慰安妇”们,在这里又让人利用了一把。李可染有一枚印章叫作“不与照相机争功”。因为与照相机相比,再写实的绘画也会显得虚伪。自从人类有了照相机,它再现真实的震撼力就已迫使绘画远离了“纪实”这一功能。但绘画虽然不能“再现”历史的真实,却能“表现”历史的真实。同样是抗战历史题材,在纪念甲午战争120周年的全国美展上,国画《甲午风云》自然有其特别的纪念意义。作者理智地避开“照相术”,充分发挥出了绘画自身的优势。作品独特的形式让人联想到中国绘画史上的许多经典,如《清明上河图》《平定苗疆得胜图》《点石斋画报》等,但又能与之相区别。只是形象乏于生动,用笔略显拘板,但其形式与构思实为此次画展

虽然此届全国美展有着这样或那样的问题,让很多人感到失望;但不管怎样,毕竟是五年一届的全国大展,展出的作品虽然良莠不齐,但还是有一些优秀作品支撑起了它的震撼力。比如于理的《寂静欢喜》,虽说是工笔,“制作”感很强,但高超的舞者总是在枷锁中跳舞——其笔下工而不拘,细而能放,实而能虚,两个蒙古女孩眺望远方的目光给人以无尽的想象空间。再有杨文德的《大壑幽深》,既有传统的笔墨韵味,又有新的材料技法的运用,极具装饰感和时代感,有着很强的视觉冲击力,给人耳目一新之感,在一定程度上突破了传统大青绿山水画的旧有程式。张兴国的《山水》则相对传统,整幅画浑然一体。画面里流动着郁勃的生气,一笔一墨、一草一木都在盘曲着、扭动着,充满张力。此作兼有王蒙的细密苍莽和龚贤的厚重深邃,显示了传统中国画在新时期依然具有顽强的生命力。另外还有展现中国画独特魅力的《乡野拾趣之四》,它实际上是中国画传统册页形式的一种变体。画家把单个的小画面进行有机的拼贴,并使之相互之间产生了一种奇妙的、超现实的意味和联系,巧妙地解决了花鸟画在大型展览中分量不足的难题。值得一提的还有深入刻化当代部分中国农民生活状况和精神面貌的《盖新屋》。这幅作品无疑是徐悲鸿、蒋兆和一系的新发展,衣服用中国画所特有的劲健雄强的笔墨勾出,而面部则是融入了西方写实主义的方法,深入地刻化了当代部分中国农民的生活状况和精神面貌,不失为一件很优秀的作品。说它有“新发展”,是指它在借鉴西画的写实性上远远地超过了当年的徐与蒋,而又能与中国传统的笔墨很好地融合在一起。

对于全国美展的机制,美术界有许多大腕们表现出不屑,认为这是把圣洁的画纸当成了砸门的“破砖”。而实际上,据笔者所知,这些人早年也大多追逐过全国美展,用这块“破砖”砸出了自己在当今画坛的一片天地。但当他们坐稳了屁股之后,自然也就没必要再与那些名不见经传的小画家们在画展中比短论长了,那样岂不是自掉身价?甚至其中有些人还会担心别人砸开门之后来争夺自己的交椅,自然心中更加不快,索性不参加,冷眼旁观、冷语相向或许还更能显示自己的卓尔不群。当然,这其中也不乏有些画家是真的对现行美展机制不满而采取不合作的态度。但不管怎样,这对于想参展的年轻画家来说,应该算是一件好事,因为毕竟少了很多重量级的对手,从而减少了他们入展的压力。对于展览而言,少了些老面孔,自然会有些新面孔顶上来,这也应算作是一件好事吧。就此,笔者有一种新的想法——能不能把全国美展分为两个部分,或是分成两个展览?比如说可以为上届入选或获奖的作者专设一个展,而上届没获奖或是没入选的再设一个展。这样既能鼓励新人创新,也能激励上届获奖作者精益求精,更上一层楼。

对于此届全国美展的评价,画家们多侧重于形式语言技法,而理论家们则多侧重于社会人文精神。由于二者视角的差异,评价自然也就有所不同。总体来说,理论家的评价要低于画家。最后需要说明的是,笔者文中所举某些事例是从总体趋势来说的,论述中难免挂一漏万,也难免有个别的反例,希望读者不要以此认为笔者是依论找据、自圆其说。